-

TUHEADS / T-shirt SNOW

¥6,600

SOLD OUT

ご注文後2〜3週間後のお届けとなります。 2025年9月にLOWWで個展を開催したアーティスト TUHEADSのTシャツです。 - 送料はカートのお届先情報を入力後に自動計算されます。 お届先情報を入力後、配送方法の欄をご覧ください。 商品詳細 ・素材:コットン100% ・プリント:インクジェットプリント ・サイズ(身丈、身幅、裄丈 単位はcm) M:69、52、46 L:73、55、50 XL:77、58、54

-

TUHEADS / T-shirt Social Smile

¥6,600

SOLD OUT

ご注文後2〜3週間後のお届けとなります。 2025年9月にLOWWで個展を開催したアーティスト TUHEADSのTシャツです。 - 送料はカートのお届先情報を入力後に自動計算されます。 お届先情報を入力後、配送方法の欄をご覧ください。 商品詳細 ・素材:コットン100% ・プリント:シルクスクリーンプリント ・サイズ(身丈、身幅、裄丈 単位はcm) M:69、52、46 L:73、55、50 XL:77、58、54

-

TUHEADS : 同じ波は二度と来ない 1 / No Wave Comes Twice 1 (Framed)

¥187,000

Artist: TUHEADS Title: 同じ波は二度と来ない 1 / No Wave Comes Twice 1 Technique: Archival Pigment Print on Canson Paper Size: 84.1×59.4cm with Framed Year:2025 Edition: 3 - 送料はカートのお届先情報を入力後に自動計算されます。 お届先情報を入力後、配送方法の欄をご覧ください。 【展覧会情報】 波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。 On the day the waves do not return, what can we truly believe we have “seen”? 23rd August - 20th September, 2025 このたびLOWWでは、一年ぶりにTUHEADSの個展「波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。 」を開催いたします。 AI技術を駆使しながらも、彼ら独自の世界観を構築することで国内外でも好評と期待を得ている彼らの新作は、ギュスターヴ・クールベの作品を考察しながら、知覚、記憶、想像などテーマに深く切り込みます。前作のエドゥアール・マネから続く彼らのプロジェクトの根底にある、解釈と変容を繰り返しながら、主体性と客観性の狭間で起こる過程を選びとることに挑戦しています。 本展が、これまでとこれからの世界に起こる予見をいち早く提示した新作の展覧会、ぜひご覧ください。 波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。 波、雪、痕跡――これらは本質的に可変的で、時間とともに消滅し、同一のかたちをとどめることができない現 象である。 しかし人間は、それらの刹那的な出現を「見た」と信じ、知覚と記憶の連続体のなかに“イメージの断片”として保 存し続ける。 本展の作品群は、こうした「とどまることのできないもの」の経験を、人工知能(AI)という21世紀的な知覚装置 /記号生成装置を介して再構成・再編集する実践である。 19世紀のリアリズム絵画を牽引したギュスターヴ・クールベ(Gustave Courbet)は、自然を理想化や象徴化の 対象とするのではなく、「ここにある自然」の現前性を主題化した。 クールベの作品における「見ること」は、まさに物質性・時間性・場所性に根ざしたものであった。 同時代、写真という新たなメディウムが登場し、視覚芸術における“記録”と“現実”の境界は大きく再編成された。 ウォルター・ベンヤミン(Walter Benjamin)が指摘したように、写真と複製技術の発展は、芸術作品の「アウラ」 の解体を引き起こし、「見る」という行為自体の制度的基盤を動揺させたのである。 20世紀以降、写真、映像、デジタルメディアは、「現実の断片」を機械的に切り取り、増殖・流通させる装置として 発展してきた。 こうしたメディア技術の進化は、「見ること」が単なる知覚の受動的な受け入れではなく、「編集」「構築」「再文脈 化」のプロセスであることを明らかにした。 杉本博司(Hiroshi Sugimoto)が問うた「時間の厚み」や、リチャード・プリンス(Richard Prince)、シンディ・ シャーマン(Cindy Sherman)の再撮影的実践は、現代美術における「イメージの運動」とその反復性・連鎖性 を浮き彫りにするものである。 現代においては、人工知能によるイメージ生成が、写真や絵画の「記録性」「リアリティ」を根本的に変容させつ つある。 AIは、膨大な画像データベースを横断し、非人間的なアルゴリズム的操作によって「かつて誰も見たことのない 像」を出力する。 この生成過程において、「見る」という行為そのものが、知覚・記憶・想像・情報・演算の総体として再定義され る。 認知科学やメディア論においては、「見る」ことは単なる情報受容ではなく、脳内での予測・再構成・フィードバッ クの連続的な操作として理解される。 私たちがAIによる生成画像に「リアルさ」や「既視感」を感じるのは、知覚経験と記憶の編集的な結合――すな わち、記号論的ネットワークの動員――が生み出すものである。 「波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。」 この問いは、現実の消滅、記憶の曖昧さ、そして「見る」という認知・メディア的プロセスの根源的不確かさを、芸 術という編集装置の上に露呈させるものである。 本展に並ぶ像は、消えゆく現象とその痕跡、イメージ史と情報技術、個人の記憶と集合的データが交錯する連 鎖の断片であり、「リアリティ」や「見ること」そのものを再考するための批評的契機となるだろう。 どこまでが現実で、どこからが幻なのか。ただ「見る」ことの行方だけが、静かにここに在りつづけている。 TUHEADS - TUHEADS 1982,1990 日本生まれ 東京を拠点に活動。 テクノロジーが私達の歴史やアイデンティティ、創造性や感性にどのように影響を与えているかを、デジタルメディアや人工知能などの手法で表現しています。テクノロジーが持つ記録や操作、学習や生成の可能性を探りながら、私達の記憶や自己表現、芸術的な表現や評価に対する信頼性や価値、基準や意味を問い直しています。 Born in Japan in 1982, 1990. Based in Tokyo. We use digital media, artificial intelligence and other methods to express how technology affects our history, identity, creativity and sensibility. By exploring the recording, manipulation, learning and generative potential of technology, they question the reliability, value, standards and meaning of our memories, self-expression, artistic expression and appreciation.

-

TUHEADS : 同じ波は二度と来ない 2 / No Wave Comes Twice 2 (Framed)

¥187,000

Artist: TUHEADS Title: 同じ波は二度と来ない 2 / No Wave Comes Twice 2 Technique: Archival Pigment Print on Canson Paper Size: 84.1×59.4cm with Framed Year:2025 Edition: 3 - 送料はカートのお届先情報を入力後に自動計算されます。 お届先情報を入力後、配送方法の欄をご覧ください。 【展覧会情報】 波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。 On the day the waves do not return, what can we truly believe we have “seen”? 23rd August - 20th September, 2025 このたびLOWWでは、一年ぶりにTUHEADSの個展「波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。 」を開催いたします。 AI技術を駆使しながらも、彼ら独自の世界観を構築することで国内外でも好評と期待を得ている彼らの新作は、ギュスターヴ・クールベの作品を考察しながら、知覚、記憶、想像などテーマに深く切り込みます。前作のエドゥアール・マネから続く彼らのプロジェクトの根底にある、解釈と変容を繰り返しながら、主体性と客観性の狭間で起こる過程を選びとることに挑戦しています。 本展が、これまでとこれからの世界に起こる予見をいち早く提示した新作の展覧会、ぜひご覧ください。 波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。 波、雪、痕跡――これらは本質的に可変的で、時間とともに消滅し、同一のかたちをとどめることができない現 象である。 しかし人間は、それらの刹那的な出現を「見た」と信じ、知覚と記憶の連続体のなかに“イメージの断片”として保 存し続ける。 本展の作品群は、こうした「とどまることのできないもの」の経験を、人工知能(AI)という21世紀的な知覚装置 /記号生成装置を介して再構成・再編集する実践である。 19世紀のリアリズム絵画を牽引したギュスターヴ・クールベ(Gustave Courbet)は、自然を理想化や象徴化の 対象とするのではなく、「ここにある自然」の現前性を主題化した。 クールベの作品における「見ること」は、まさに物質性・時間性・場所性に根ざしたものであった。 同時代、写真という新たなメディウムが登場し、視覚芸術における“記録”と“現実”の境界は大きく再編成された。 ウォルター・ベンヤミン(Walter Benjamin)が指摘したように、写真と複製技術の発展は、芸術作品の「アウラ」 の解体を引き起こし、「見る」という行為自体の制度的基盤を動揺させたのである。 20世紀以降、写真、映像、デジタルメディアは、「現実の断片」を機械的に切り取り、増殖・流通させる装置として 発展してきた。 こうしたメディア技術の進化は、「見ること」が単なる知覚の受動的な受け入れではなく、「編集」「構築」「再文脈 化」のプロセスであることを明らかにした。 杉本博司(Hiroshi Sugimoto)が問うた「時間の厚み」や、リチャード・プリンス(Richard Prince)、シンディ・ シャーマン(Cindy Sherman)の再撮影的実践は、現代美術における「イメージの運動」とその反復性・連鎖性 を浮き彫りにするものである。 現代においては、人工知能によるイメージ生成が、写真や絵画の「記録性」「リアリティ」を根本的に変容させつ つある。 AIは、膨大な画像データベースを横断し、非人間的なアルゴリズム的操作によって「かつて誰も見たことのない 像」を出力する。 この生成過程において、「見る」という行為そのものが、知覚・記憶・想像・情報・演算の総体として再定義され る。 認知科学やメディア論においては、「見る」ことは単なる情報受容ではなく、脳内での予測・再構成・フィードバッ クの連続的な操作として理解される。 私たちがAIによる生成画像に「リアルさ」や「既視感」を感じるのは、知覚経験と記憶の編集的な結合――すな わち、記号論的ネットワークの動員――が生み出すものである。 「波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。」 この問いは、現実の消滅、記憶の曖昧さ、そして「見る」という認知・メディア的プロセスの根源的不確かさを、芸 術という編集装置の上に露呈させるものである。 本展に並ぶ像は、消えゆく現象とその痕跡、イメージ史と情報技術、個人の記憶と集合的データが交錯する連 鎖の断片であり、「リアリティ」や「見ること」そのものを再考するための批評的契機となるだろう。 どこまでが現実で、どこからが幻なのか。ただ「見る」ことの行方だけが、静かにここに在りつづけている。 TUHEADS - TUHEADS 1982,1990 日本生まれ 東京を拠点に活動。 テクノロジーが私達の歴史やアイデンティティ、創造性や感性にどのように影響を与えているかを、デジタルメディアや人工知能などの手法で表現しています。テクノロジーが持つ記録や操作、学習や生成の可能性を探りながら、私達の記憶や自己表現、芸術的な表現や評価に対する信頼性や価値、基準や意味を問い直しています。 Born in Japan in 1982, 1990. Based in Tokyo. We use digital media, artificial intelligence and other methods to express how technology affects our history, identity, creativity and sensibility. By exploring the recording, manipulation, learning and generative potential of technology, they question the reliability, value, standards and meaning of our memories, self-expression, artistic expression and appreciation.

-

TUHEADS : 痕跡は残るが主体は不在 1 / Only the Trace Speaks 1 (Framed)

¥88,000

Artist: TUHEADS Title: 痕跡は残るが主体は不在 1 / Only the Trace Speaks 1 Technique: Archival Pigment Print on Canson Paper Size: 29.7×42.0cm with Framed Year:2025 Edition: 3 こちらの作品はEdition No.3のみの販売となります。 - 送料はカートのお届先情報を入力後に自動計算されます。 お届先情報を入力後、配送方法の欄をご覧ください。 【展覧会情報】 波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。 On the day the waves do not return, what can we truly believe we have “seen”? 23rd August - 20th September, 2025 このたびLOWWでは、一年ぶりにTUHEADSの個展「波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。 」を開催いたします。 AI技術を駆使しながらも、彼ら独自の世界観を構築することで国内外でも好評と期待を得ている彼らの新作は、ギュスターヴ・クールベの作品を考察しながら、知覚、記憶、想像などテーマに深く切り込みます。前作のエドゥアール・マネから続く彼らのプロジェクトの根底にある、解釈と変容を繰り返しながら、主体性と客観性の狭間で起こる過程を選びとることに挑戦しています。 本展が、これまでとこれからの世界に起こる予見をいち早く提示した新作の展覧会、ぜひご覧ください。 波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。 波、雪、痕跡――これらは本質的に可変的で、時間とともに消滅し、同一のかたちをとどめることができない現 象である。 しかし人間は、それらの刹那的な出現を「見た」と信じ、知覚と記憶の連続体のなかに“イメージの断片”として保 存し続ける。 本展の作品群は、こうした「とどまることのできないもの」の経験を、人工知能(AI)という21世紀的な知覚装置 /記号生成装置を介して再構成・再編集する実践である。 19世紀のリアリズム絵画を牽引したギュスターヴ・クールベ(Gustave Courbet)は、自然を理想化や象徴化の 対象とするのではなく、「ここにある自然」の現前性を主題化した。 クールベの作品における「見ること」は、まさに物質性・時間性・場所性に根ざしたものであった。 同時代、写真という新たなメディウムが登場し、視覚芸術における“記録”と“現実”の境界は大きく再編成された。 ウォルター・ベンヤミン(Walter Benjamin)が指摘したように、写真と複製技術の発展は、芸術作品の「アウラ」 の解体を引き起こし、「見る」という行為自体の制度的基盤を動揺させたのである。 20世紀以降、写真、映像、デジタルメディアは、「現実の断片」を機械的に切り取り、増殖・流通させる装置として 発展してきた。 こうしたメディア技術の進化は、「見ること」が単なる知覚の受動的な受け入れではなく、「編集」「構築」「再文脈 化」のプロセスであることを明らかにした。 杉本博司(Hiroshi Sugimoto)が問うた「時間の厚み」や、リチャード・プリンス(Richard Prince)、シンディ・ シャーマン(Cindy Sherman)の再撮影的実践は、現代美術における「イメージの運動」とその反復性・連鎖性 を浮き彫りにするものである。 現代においては、人工知能によるイメージ生成が、写真や絵画の「記録性」「リアリティ」を根本的に変容させつ つある。 AIは、膨大な画像データベースを横断し、非人間的なアルゴリズム的操作によって「かつて誰も見たことのない 像」を出力する。 この生成過程において、「見る」という行為そのものが、知覚・記憶・想像・情報・演算の総体として再定義され る。 認知科学やメディア論においては、「見る」ことは単なる情報受容ではなく、脳内での予測・再構成・フィードバッ クの連続的な操作として理解される。 私たちがAIによる生成画像に「リアルさ」や「既視感」を感じるのは、知覚経験と記憶の編集的な結合――すな わち、記号論的ネットワークの動員――が生み出すものである。 「波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。」 この問いは、現実の消滅、記憶の曖昧さ、そして「見る」という認知・メディア的プロセスの根源的不確かさを、芸 術という編集装置の上に露呈させるものである。 本展に並ぶ像は、消えゆく現象とその痕跡、イメージ史と情報技術、個人の記憶と集合的データが交錯する連 鎖の断片であり、「リアリティ」や「見ること」そのものを再考するための批評的契機となるだろう。 どこまでが現実で、どこからが幻なのか。ただ「見る」ことの行方だけが、静かにここに在りつづけている。 TUHEADS - TUHEADS 1982,1990 日本生まれ 東京を拠点に活動。 テクノロジーが私達の歴史やアイデンティティ、創造性や感性にどのように影響を与えているかを、デジタルメディアや人工知能などの手法で表現しています。テクノロジーが持つ記録や操作、学習や生成の可能性を探りながら、私達の記憶や自己表現、芸術的な表現や評価に対する信頼性や価値、基準や意味を問い直しています。 Born in Japan in 1982, 1990. Based in Tokyo. We use digital media, artificial intelligence and other methods to express how technology affects our history, identity, creativity and sensibility. By exploring the recording, manipulation, learning and generative potential of technology, they question the reliability, value, standards and meaning of our memories, self-expression, artistic expression and appreciation.

-

TUHEADS : 痕跡は残るが主体は不在 2 / Only the Trace Speaks 2 (Framed)

¥99,000

Artist: TUHEADS Title: 痕跡は残るが主体は不在 2 / Only the Trace Speaks 2 Technique: Archival Pigment Print on Canson Paper Size: 54.0×36.0cm with Framed Year:2025 Edition: 3 - 送料はカートのお届先情報を入力後に自動計算されます。 お届先情報を入力後、配送方法の欄をご覧ください。 【展覧会情報】 波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。 On the day the waves do not return, what can we truly believe we have “seen”? 23rd August - 20th September, 2025 このたびLOWWでは、一年ぶりにTUHEADSの個展「波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。 」を開催いたします。 AI技術を駆使しながらも、彼ら独自の世界観を構築することで国内外でも好評と期待を得ている彼らの新作は、ギュスターヴ・クールベの作品を考察しながら、知覚、記憶、想像などテーマに深く切り込みます。前作のエドゥアール・マネから続く彼らのプロジェクトの根底にある、解釈と変容を繰り返しながら、主体性と客観性の狭間で起こる過程を選びとることに挑戦しています。 本展が、これまでとこれからの世界に起こる予見をいち早く提示した新作の展覧会、ぜひご覧ください。 波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。 波、雪、痕跡――これらは本質的に可変的で、時間とともに消滅し、同一のかたちをとどめることができない現 象である。 しかし人間は、それらの刹那的な出現を「見た」と信じ、知覚と記憶の連続体のなかに“イメージの断片”として保 存し続ける。 本展の作品群は、こうした「とどまることのできないもの」の経験を、人工知能(AI)という21世紀的な知覚装置 /記号生成装置を介して再構成・再編集する実践である。 19世紀のリアリズム絵画を牽引したギュスターヴ・クールベ(Gustave Courbet)は、自然を理想化や象徴化の 対象とするのではなく、「ここにある自然」の現前性を主題化した。 クールベの作品における「見ること」は、まさに物質性・時間性・場所性に根ざしたものであった。 同時代、写真という新たなメディウムが登場し、視覚芸術における“記録”と“現実”の境界は大きく再編成された。 ウォルター・ベンヤミン(Walter Benjamin)が指摘したように、写真と複製技術の発展は、芸術作品の「アウラ」 の解体を引き起こし、「見る」という行為自体の制度的基盤を動揺させたのである。 20世紀以降、写真、映像、デジタルメディアは、「現実の断片」を機械的に切り取り、増殖・流通させる装置として 発展してきた。 こうしたメディア技術の進化は、「見ること」が単なる知覚の受動的な受け入れではなく、「編集」「構築」「再文脈 化」のプロセスであることを明らかにした。 杉本博司(Hiroshi Sugimoto)が問うた「時間の厚み」や、リチャード・プリンス(Richard Prince)、シンディ・ シャーマン(Cindy Sherman)の再撮影的実践は、現代美術における「イメージの運動」とその反復性・連鎖性 を浮き彫りにするものである。 現代においては、人工知能によるイメージ生成が、写真や絵画の「記録性」「リアリティ」を根本的に変容させつ つある。 AIは、膨大な画像データベースを横断し、非人間的なアルゴリズム的操作によって「かつて誰も見たことのない 像」を出力する。 この生成過程において、「見る」という行為そのものが、知覚・記憶・想像・情報・演算の総体として再定義され る。 認知科学やメディア論においては、「見る」ことは単なる情報受容ではなく、脳内での予測・再構成・フィードバッ クの連続的な操作として理解される。 私たちがAIによる生成画像に「リアルさ」や「既視感」を感じるのは、知覚経験と記憶の編集的な結合――すな わち、記号論的ネットワークの動員――が生み出すものである。 「波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。」 この問いは、現実の消滅、記憶の曖昧さ、そして「見る」という認知・メディア的プロセスの根源的不確かさを、芸 術という編集装置の上に露呈させるものである。 本展に並ぶ像は、消えゆく現象とその痕跡、イメージ史と情報技術、個人の記憶と集合的データが交錯する連 鎖の断片であり、「リアリティ」や「見ること」そのものを再考するための批評的契機となるだろう。 どこまでが現実で、どこからが幻なのか。ただ「見る」ことの行方だけが、静かにここに在りつづけている。 TUHEADS - TUHEADS 1982,1990 日本生まれ 東京を拠点に活動。 テクノロジーが私達の歴史やアイデンティティ、創造性や感性にどのように影響を与えているかを、デジタルメディアや人工知能などの手法で表現しています。テクノロジーが持つ記録や操作、学習や生成の可能性を探りながら、私達の記憶や自己表現、芸術的な表現や評価に対する信頼性や価値、基準や意味を問い直しています。 Born in Japan in 1982, 1990. Based in Tokyo. We use digital media, artificial intelligence and other methods to express how technology affects our history, identity, creativity and sensibility. By exploring the recording, manipulation, learning and generative potential of technology, they question the reliability, value, standards and meaning of our memories, self-expression, artistic expression and appreciation.

-

TUHEADS : 雪は消える 1 / Snow Falls, Then Vanishes 1 (Framed)

¥126,500

Artist: TUHEADS Title: 雪は消える 1 / Snow Falls, Then Vanishes 1 Technique: Archival Pigment Print on Canson Paper Size: 59.4×42.0cm with Framed Year:2025 Edition: 3 - 送料はカートのお届先情報を入力後に自動計算されます。 お届先情報を入力後、配送方法の欄をご覧ください。 【展覧会情報】 波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。 On the day the waves do not return, what can we truly believe we have “seen”? 23rd August - 20th September, 2025 このたびLOWWでは、一年ぶりにTUHEADSの個展「波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。 」を開催いたします。 AI技術を駆使しながらも、彼ら独自の世界観を構築することで国内外でも好評と期待を得ている彼らの新作は、ギュスターヴ・クールベの作品を考察しながら、知覚、記憶、想像などテーマに深く切り込みます。前作のエドゥアール・マネから続く彼らのプロジェクトの根底にある、解釈と変容を繰り返しながら、主体性と客観性の狭間で起こる過程を選びとることに挑戦しています。 本展が、これまでとこれからの世界に起こる予見をいち早く提示した新作の展覧会、ぜひご覧ください。 波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。 波、雪、痕跡――これらは本質的に可変的で、時間とともに消滅し、同一のかたちをとどめることができない現 象である。 しかし人間は、それらの刹那的な出現を「見た」と信じ、知覚と記憶の連続体のなかに“イメージの断片”として保 存し続ける。 本展の作品群は、こうした「とどまることのできないもの」の経験を、人工知能(AI)という21世紀的な知覚装置 /記号生成装置を介して再構成・再編集する実践である。 19世紀のリアリズム絵画を牽引したギュスターヴ・クールベ(Gustave Courbet)は、自然を理想化や象徴化の 対象とするのではなく、「ここにある自然」の現前性を主題化した。 クールベの作品における「見ること」は、まさに物質性・時間性・場所性に根ざしたものであった。 同時代、写真という新たなメディウムが登場し、視覚芸術における“記録”と“現実”の境界は大きく再編成された。 ウォルター・ベンヤミン(Walter Benjamin)が指摘したように、写真と複製技術の発展は、芸術作品の「アウラ」 の解体を引き起こし、「見る」という行為自体の制度的基盤を動揺させたのである。 20世紀以降、写真、映像、デジタルメディアは、「現実の断片」を機械的に切り取り、増殖・流通させる装置として 発展してきた。 こうしたメディア技術の進化は、「見ること」が単なる知覚の受動的な受け入れではなく、「編集」「構築」「再文脈 化」のプロセスであることを明らかにした。 杉本博司(Hiroshi Sugimoto)が問うた「時間の厚み」や、リチャード・プリンス(Richard Prince)、シンディ・ シャーマン(Cindy Sherman)の再撮影的実践は、現代美術における「イメージの運動」とその反復性・連鎖性 を浮き彫りにするものである。 現代においては、人工知能によるイメージ生成が、写真や絵画の「記録性」「リアリティ」を根本的に変容させつ つある。 AIは、膨大な画像データベースを横断し、非人間的なアルゴリズム的操作によって「かつて誰も見たことのない 像」を出力する。 この生成過程において、「見る」という行為そのものが、知覚・記憶・想像・情報・演算の総体として再定義され る。 認知科学やメディア論においては、「見る」ことは単なる情報受容ではなく、脳内での予測・再構成・フィードバッ クの連続的な操作として理解される。 私たちがAIによる生成画像に「リアルさ」や「既視感」を感じるのは、知覚経験と記憶の編集的な結合――すな わち、記号論的ネットワークの動員――が生み出すものである。 「波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。」 この問いは、現実の消滅、記憶の曖昧さ、そして「見る」という認知・メディア的プロセスの根源的不確かさを、芸 術という編集装置の上に露呈させるものである。 本展に並ぶ像は、消えゆく現象とその痕跡、イメージ史と情報技術、個人の記憶と集合的データが交錯する連 鎖の断片であり、「リアリティ」や「見ること」そのものを再考するための批評的契機となるだろう。 どこまでが現実で、どこからが幻なのか。ただ「見る」ことの行方だけが、静かにここに在りつづけている。 TUHEADS - TUHEADS 1982,1990 日本生まれ 東京を拠点に活動。 テクノロジーが私達の歴史やアイデンティティ、創造性や感性にどのように影響を与えているかを、デジタルメディアや人工知能などの手法で表現しています。テクノロジーが持つ記録や操作、学習や生成の可能性を探りながら、私達の記憶や自己表現、芸術的な表現や評価に対する信頼性や価値、基準や意味を問い直しています。 Born in Japan in 1982, 1990. Based in Tokyo. We use digital media, artificial intelligence and other methods to express how technology affects our history, identity, creativity and sensibility. By exploring the recording, manipulation, learning and generative potential of technology, they question the reliability, value, standards and meaning of our memories, self-expression, artistic expression and appreciation.

-

TUHEADS : 雪は消える 2 / Snow Falls, Then Vanishes 2 (Framed)

¥126,500

Artist: TUHEADS Title: 雪は消える 2 / Snow Falls, Then Vanishes 2 Technique: Archival Pigment Print on Canson Paper Size: 59.4×42.0cm with Framed Year:2025 Edition: 3 - 送料はカートのお届先情報を入力後に自動計算されます。 お届先情報を入力後、配送方法の欄をご覧ください。 【展覧会情報】 波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。 On the day the waves do not return, what can we truly believe we have “seen”? 23rd August - 20th September, 2025 このたびLOWWでは、一年ぶりにTUHEADSの個展「波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。 」を開催いたします。 AI技術を駆使しながらも、彼ら独自の世界観を構築することで国内外でも好評と期待を得ている彼らの新作は、ギュスターヴ・クールベの作品を考察しながら、知覚、記憶、想像などテーマに深く切り込みます。前作のエドゥアール・マネから続く彼らのプロジェクトの根底にある、解釈と変容を繰り返しながら、主体性と客観性の狭間で起こる過程を選びとることに挑戦しています。 本展が、これまでとこれからの世界に起こる予見をいち早く提示した新作の展覧会、ぜひご覧ください。 波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。 波、雪、痕跡――これらは本質的に可変的で、時間とともに消滅し、同一のかたちをとどめることができない現 象である。 しかし人間は、それらの刹那的な出現を「見た」と信じ、知覚と記憶の連続体のなかに“イメージの断片”として保 存し続ける。 本展の作品群は、こうした「とどまることのできないもの」の経験を、人工知能(AI)という21世紀的な知覚装置 /記号生成装置を介して再構成・再編集する実践である。 19世紀のリアリズム絵画を牽引したギュスターヴ・クールベ(Gustave Courbet)は、自然を理想化や象徴化の 対象とするのではなく、「ここにある自然」の現前性を主題化した。 クールベの作品における「見ること」は、まさに物質性・時間性・場所性に根ざしたものであった。 同時代、写真という新たなメディウムが登場し、視覚芸術における“記録”と“現実”の境界は大きく再編成された。 ウォルター・ベンヤミン(Walter Benjamin)が指摘したように、写真と複製技術の発展は、芸術作品の「アウラ」 の解体を引き起こし、「見る」という行為自体の制度的基盤を動揺させたのである。 20世紀以降、写真、映像、デジタルメディアは、「現実の断片」を機械的に切り取り、増殖・流通させる装置として 発展してきた。 こうしたメディア技術の進化は、「見ること」が単なる知覚の受動的な受け入れではなく、「編集」「構築」「再文脈 化」のプロセスであることを明らかにした。 杉本博司(Hiroshi Sugimoto)が問うた「時間の厚み」や、リチャード・プリンス(Richard Prince)、シンディ・ シャーマン(Cindy Sherman)の再撮影的実践は、現代美術における「イメージの運動」とその反復性・連鎖性 を浮き彫りにするものである。 現代においては、人工知能によるイメージ生成が、写真や絵画の「記録性」「リアリティ」を根本的に変容させつ つある。 AIは、膨大な画像データベースを横断し、非人間的なアルゴリズム的操作によって「かつて誰も見たことのない 像」を出力する。 この生成過程において、「見る」という行為そのものが、知覚・記憶・想像・情報・演算の総体として再定義され る。 認知科学やメディア論においては、「見る」ことは単なる情報受容ではなく、脳内での予測・再構成・フィードバッ クの連続的な操作として理解される。 私たちがAIによる生成画像に「リアルさ」や「既視感」を感じるのは、知覚経験と記憶の編集的な結合――すな わち、記号論的ネットワークの動員――が生み出すものである。 「波が戻らない日、私たちは何を“見た”と信じるのか。」 この問いは、現実の消滅、記憶の曖昧さ、そして「見る」という認知・メディア的プロセスの根源的不確かさを、芸 術という編集装置の上に露呈させるものである。 本展に並ぶ像は、消えゆく現象とその痕跡、イメージ史と情報技術、個人の記憶と集合的データが交錯する連 鎖の断片であり、「リアリティ」や「見ること」そのものを再考するための批評的契機となるだろう。 どこまでが現実で、どこからが幻なのか。ただ「見る」ことの行方だけが、静かにここに在りつづけている。 TUHEADS - TUHEADS 1982,1990 日本生まれ 東京を拠点に活動。 テクノロジーが私達の歴史やアイデンティティ、創造性や感性にどのように影響を与えているかを、デジタルメディアや人工知能などの手法で表現しています。テクノロジーが持つ記録や操作、学習や生成の可能性を探りながら、私達の記憶や自己表現、芸術的な表現や評価に対する信頼性や価値、基準や意味を問い直しています。 Born in Japan in 1982, 1990. Based in Tokyo. We use digital media, artificial intelligence and other methods to express how technology affects our history, identity, creativity and sensibility. By exploring the recording, manipulation, learning and generative potential of technology, they question the reliability, value, standards and meaning of our memories, self-expression, artistic expression and appreciation.

-

TUHEADS : ひまわり / Sunflowers (Framed)

¥210,000

Artist: TUHEADS Title: ひまわり / Sunflowers Technique: Giclee print on Hannemuhle Paper, mounted on aluminum Size: 727×594mm with Framed Year:2024 - 送料はカートのお届先情報を入力後に自動計算されます。 お届先情報を入力後、配送方法の欄をご覧ください。 【展覧会情報】 TUHEADS PI PI PI PICNIC July 26 - August 11, 2024 [Statement] 私たちの作品は、デジタル社会の無限のデータから生まれ、AIを媒介として新たな視覚表現を探求する試みです。仮想世界のイメージを具体化し、多様な視点と新しい美的価値を創造することを目指しています。各データが内包する個別の物語を視覚的に再構成し、それらが織り成す複雑なパターンを通じて、デジタルとリアルが交差する地点における新たな意味を追求しています。このプロセスは、現代社会の断片が融合し、予期せぬ形で新たな存在感を持つ瞬間を捕らえる試みです。 Our work is born from the infinite data of the digital society, and is an attempt to explore new visual expressions mediated by AI. By materializing images from the virtual world, we aim to create diverse perspectives and new aesthetic values. We visually reconstruct the individual stories contained within each data set, pursuing new meanings at the intersection of digital and real through the complex patterns they weave. This process captures moments where fragments of contemporary society merge and acquire new presence in unexpected forms. [Exhibition Theme] 「PI PI PI PICNIC」というタイトルの展示は、現代社会の複雑さとその背後に潜む問題を探求する試みです。この展示は、デジタル時代の断片的なコミュニケーションを象徴する「PI PI PI」と、自然とのつながりを取り戻そうとする「PICNIC」を対比させることで、さまざまなテーマを浮き彫りにします。 「PI PI PI」という音は、SNSやチャットアプリでの短いメッセージのやり取りを想起させ、情報の断片化とつながりの希薄さを示唆します。それに対して「PICNIC」は、かつての対面でのコミュニケーションや共同体験を象徴し、現代の断片的なつながりに対するノスタルジアを呼び起こします。この対比を通じて、私たちがどのように人と関わり、どのように情報を受け取るのかを再考する機会を提供します。 さらに、「PICNIC」という言葉は、自然の中での集いを意味し、テクノロジーの進化とともに失われつつある自然とのつながりを回復しようとする試みを表しています。「PI PI PI」という音がテクノロジーや機械音を連想させる一方で、この展示は自然とテクノロジーの融合や対立をテーマにしています。自然の風景の中にデジタル要素を組み合わせることで、現代の生活における二重性とその美しさを視覚的に表現しています。 最も重要なのは、「PI PI PI PICNIC」が社会的なメッセージと皮肉を含んでいる点です。「PICNIC」という言葉が平和で楽しいイメージを喚起する一方で、「PI PI PI」は警告音やアラームのように響き、社会や環境問題に対する警鐘として機能します。 この展示を通じて、鑑賞者の皆様に現代の多面的な問題とその美しさについて深く考える契機を提供し、自己と社会への新たな意識を育む場となることを願っています。 - TUHEADS 1982,1990 日本生まれ 東京を拠点に活動。 テクノロジーが私達の歴史やアイデンティティ、創造性や感性にどのように影響を与えているかを、デジタルメディアや人工知能などの手法で表現しています。テクノロジーが持つ記録や操作、学習や生成の可能性を探りながら、私達の記憶や自己表現、芸術的な表現や評価に対する信頼性や価値、基準や意味を問い直しています。

-

TUHEADS : 生命の起源 / Origin of life (Framed)

¥210,000

Artist: TUHEADS Title: 生命の起源 / Origin of life Technique: Giclee print on Hannemuhle Paper, mounted on aluminum Size: 728×594mm with Framed Year:2024 - 送料はカートのお届先情報を入力後に自動計算されます。 お届先情報を入力後、配送方法の欄をご覧ください。 【展覧会情報】 TUHEADS PI PI PI PICNIC July 26 - August 11, 2024 [Statement] 私たちの作品は、デジタル社会の無限のデータから生まれ、AIを媒介として新たな視覚表現を探求する試みです。仮想世界のイメージを具体化し、多様な視点と新しい美的価値を創造することを目指しています。各データが内包する個別の物語を視覚的に再構成し、それらが織り成す複雑なパターンを通じて、デジタルとリアルが交差する地点における新たな意味を追求しています。このプロセスは、現代社会の断片が融合し、予期せぬ形で新たな存在感を持つ瞬間を捕らえる試みです。 stories contained within each data set, pursuing new meanings at the intersection of digital and real through the complex patterns they weave. This process captures moments where fragments of contemporary society merge and acquire new presence in unexpected forms. [Exhibition Theme] 「PI PI PI PICNIC」というタイトルの展示は、現代社会の複雑さとその背後に潜む問題を探求する試みです。この展示は、デジタル時代の断片的なコミュニケーションを象徴する「PI PI PI」と、自然とのつながりを取り戻そうとする「PICNIC」を対比させることで、さまざまなテーマを浮き彫りにします。 「PI PI PI」という音は、SNSやチャットアプリでの短いメッセージのやり取りを想起させ、情報の断片化とつながりの希薄さを示唆します。それに対して「PICNIC」は、かつての対面でのコミュニケーションや共同体験を象徴し、現代の断片的なつながりに対するノスタルジアを呼び起こします。この対比を通じて、私たちがどのように人と関わり、どのように情報を受け取るのかを再考する機会を提供します。 さらに、「PICNIC」という言葉は、自然の中での集いを意味し、テクノロジーの進化とともに失われつつある自然とのつながりを回復しようとする試みを表しています。「PI PI PI」という音がテクノロジーや機械音を連想させる一方で、この展示は自然とテクノロジーの融合や対立をテーマにしています。自然の風景の中にデジタル要素を組み合わせることで、現代の生活における二重性とその美しさを視覚的に表現しています。 最も重要なのは、「PI PI PI PICNIC」が社会的なメッセージと皮肉を含んでいる点です。「PICNIC」という言葉が平和で楽しいイメージを喚起する一方で、「PI PI PI」は警告音やアラームのように響き、社会や環境問題に対する警鐘として機能します。 この展示を通じて、鑑賞者の皆様に現代の多面的な問題とその美しさについて深く考える契機を提供し、自己と社会への新たな意識を育む場となることを願っています。 - TUHEADS 1982,1990 日本生まれ 東京を拠点に活動。 テクノロジーが私達の歴史やアイデンティティ、創造性や感性にどのように影響を与えているかを、デジタルメディアや人工知能などの手法で表現しています。テクノロジーが持つ記録や操作、学習や生成の可能性を探りながら、私達の記憶や自己表現、芸術的な表現や評価に対する信頼性や価値、基準や意味を問い直しています。

-

TUHEADS : 暗黙知の次元 / The Tacit Dimension (Framed)

¥152,000

Artist: TUHEADS Title: 暗黙知の次元 / The Tacit Dimension Technique: Giclee print on Hannemuhle Paper, mounted on aluminum Size: 560×560mm with Framed Year:2024 - 送料はカートのお届先情報を入力後に自動計算されます。 お届先情報を入力後、配送方法の欄をご覧ください。 【展覧会情報】 TUHEADS PI PI PI PICNIC July 26 - August 11, 2024 [Statement] 私たちの作品は、デジタル社会の無限のデータから生まれ、AIを媒介として新たな視覚表現を探求する試みです。仮想世界のイメージを具体化し、多様な視点と新しい美的価値を創造することを目指しています。各データが内包する個別の物語を視覚的に再構成し、それらが織り成す複雑なパターンを通じて、デジタルとリアルが交差する地点における新たな意味を追求しています。このプロセスは、現代社会の断片が融合し、予期せぬ形で新たな存在感を持つ瞬間を捕らえる試みです。 [Exhibition Theme] 「PI PI PI PICNIC」というタイトルの展示は、現代社会の複雑さとその背後に潜む問題を探求する試みです。この展示は、デジタル時代の断片的なコミュニケーションを象徴する「PI PI PI」と、自然とのつながりを取り戻そうとする「PICNIC」を対比させることで、さまざまなテーマを浮き彫りにします。 「PI PI PI」という音は、SNSやチャットアプリでの短いメッセージのやり取りを想起させ、情報の断片化とつながりの希薄さを示唆します。それに対して「PICNIC」は、かつての対面でのコミュニケーションや共同体験を象徴し、現代の断片的なつながりに対するノスタルジアを呼び起こします。この対比を通じて、私たちがどのように人と関わり、どのように情報を受け取るのかを再考する機会を提供します。 さらに、「PICNIC」という言葉は、自然の中での集いを意味し、テクノロジーの進化とともに失われつつある自然とのつながりを回復しようとする試みを表しています。「PI PI PI」という音がテクノロジーや機械音を連想させる一方で、この展示は自然とテクノロジーの融合や対立をテーマにしています。自然の風景の中にデジタル要素を組み合わせることで、現代の生活における二重性とその美しさを視覚的に表現しています。 最も重要なのは、「PI PI PI PICNIC」が社会的なメッセージと皮肉を含んでいる点です。「PICNIC」という言葉が平和で楽しいイメージを喚起する一方で、「PI PI PI」は警告音やアラームのように響き、社会や環境問題に対する警鐘として機能します。 この展示を通じて、鑑賞者の皆様に現代の多面的な問題とその美しさについて深く考える契機を提供し、自己と社会への新たな意識を育む場となることを願っています。 - TUHEADS 1982,1990 日本生まれ 東京を拠点に活動。 テクノロジーが私達の歴史やアイデンティティ、創造性や感性にどのように影響を与えているかを、デジタルメディアや人工知能などの手法で表現しています。テクノロジーが持つ記録や操作、学習や生成の可能性を探りながら、私達の記憶や自己表現、芸術的な表現や評価に対する信頼性や価値、基準や意味を問い直しています。

-

TUHEADS : おばけ (Framed)

¥207,000

Artist: TUHEADS Title: おばけ Technique: Giclee print on Hannemuhle Paper, mounted on aluminum Size: 719×594mm with Framed Year:2024 - 送料はカートのお届先情報を入力後に自動計算されます。 お届先情報を入力後、配送方法の欄をご覧ください。 【展覧会情報】 TUHEADS PI PI PI PICNIC July 26 - August 11, 2024 [Statement] 私たちの作品は、デジタル社会の無限のデータから生まれ、AIを媒介として新たな視覚表現を探求する試みです。仮想世界のイメージを具体化し、多様な視点と新しい美的価値を創造することを目指しています。各データが内包する個別の物語を視覚的に再構成し、それらが織り成す複雑なパターンを通じて、デジタルとリアルが交差する地点における新たな意味を追求しています。このプロセスは、現代社会の断片が融合し、予期せぬ形で新たな存在感を持つ瞬間を捕らえる試みです。 [Exhibition Theme] 「PI PI PI PICNIC」というタイトルの展示は、現代社会の複雑さとその背後に潜む問題を探求する試みです。この展示は、デジタル時代の断片的なコミュニケーションを象徴する「PI PI PI」と、自然とのつながりを取り戻そうとする「PICNIC」を対比させることで、さまざまなテーマを浮き彫りにします。 「PI PI PI」という音は、SNSやチャットアプリでの短いメッセージのやり取りを想起させ、情報の断片化とつながりの希薄さを示唆します。それに対して「PICNIC」は、かつての対面でのコミュニケーションや共同体験を象徴し、現代の断片的なつながりに対するノスタルジアを呼び起こします。この対比を通じて、私たちがどのように人と関わり、どのように情報を受け取るのかを再考する機会を提供します。 さらに、「PICNIC」という言葉は、自然の中での集いを意味し、テクノロジーの進化とともに失われつつある自然とのつながりを回復しようとする試みを表しています。「PI PI PI」という音がテクノロジーや機械音を連想させる一方で、この展示は自然とテクノロジーの融合や対立をテーマにしています。自然の風景の中にデジタル要素を組み合わせることで、現代の生活における二重性とその美しさを視覚的に表現しています。 最も重要なのは、「PI PI PI PICNIC」が社会的なメッセージと皮肉を含んでいる点です。「PICNIC」という言葉が平和で楽しいイメージを喚起する一方で、「PI PI PI」は警告音やアラームのように響き、社会や環境問題に対する警鐘として機能します。 この展示を通じて、鑑賞者の皆様に現代の多面的な問題とその美しさについて深く考える契機を提供し、自己と社会への新たな意識を育む場となることを願っています。 - TUHEADS 1982,1990 日本生まれ 東京を拠点に活動。 テクノロジーが私達の歴史やアイデンティティ、創造性や感性にどのように影響を与えているかを、デジタルメディアや人工知能などの手法で表現しています。テクノロジーが持つ記録や操作、学習や生成の可能性を探りながら、私達の記憶や自己表現、芸術的な表現や評価に対する信頼性や価値、基準や意味を問い直しています。

-

TUHEADS : 「クソ!ゼロからやり直しかよ」/ "Ah shit, here we go again"

¥230,000

Artist: TUHEADS Title: 「クソ!ゼロからやり直しかよ」/ "Ah shit, here we go again" Technique: Giclee print on Hannemuhle Paper, mounted on aluminum Size: 800×594mm with Framed Year:2024 - 送料はカートのお届先情報を入力後に自動計算されます。 お届先情報を入力後、配送方法の欄をご覧ください。 【展覧会情報】 TUHEADS PI PI PI PICNIC July 26 - August 11, 2024 [Statement] 私たちの作品は、デジタル社会の無限のデータから生まれ、AIを媒介として新たな視覚表現を探求する試みです。仮想世界のイメージを具体化し、多様な視点と新しい美的価値を創造することを目指しています。各データが内包する個別の物語を視覚的に再構成し、それらが織り成す複雑なパターンを通じて、デジタルとリアルが交差する地点における新たな意味を追求しています。このプロセスは、現代社会の断片が融合し、予期せぬ形で新たな存在感を持つ瞬間を捕らえる試みです。 Our work is born from the infinite data of the digital society, and is an attempt to explore new visual expressions mediated by AI. By materializing images from the virtual world, we aim to create diverse perspectives and new aesthetic values. We visually reconstruct the individual stories contained within each data set, pursuing new meanings at the intersection of digital and real through the complex patterns they weave. This process captures moments where fragments of contemporary society merge and acquire new presence in unexpected forms. [Exhibition Theme] 「PI PI PI PICNIC」というタイトルの展示は、現代社会の複雑さとその背後に潜む問題を探求する試みです。この展示は、デジタル時代の断片的なコミュニケーションを象徴する「PI PI PI」と、自然とのつながりを取り戻そうとする「PICNIC」を対比させることで、さまざまなテーマを浮き彫りにします。 「PI PI PI」という音は、SNSやチャットアプリでの短いメッセージのやり取りを想起させ、情報の断片化とつながりの希薄さを示唆します。それに対して「PICNIC」は、かつての対面でのコミュニケーションや共同体験を象徴し、現代の断片的なつながりに対するノスタルジアを呼び起こします。この対比を通じて、私たちがどのように人と関わり、どのように情報を受け取るのかを再考する機会を提供します。 さらに、「PICNIC」という言葉は、自然の中での集いを意味し、テクノロジーの進化とともに失われつつある自然とのつながりを回復しようとする試みを表しています。「PI PI PI」という音がテクノロジーや機械音を連想させる一方で、この展示は自然とテクノロジーの融合や対立をテーマにしています。自然の風景の中にデジタル要素を組み合わせることで、現代の生活における二重性とその美しさを視覚的に表現しています。 最も重要なのは、「PI PI PI PICNIC」が社会的なメッセージと皮肉を含んでいる点です。「PICNIC」という言葉が平和で楽しいイメージを喚起する一方で、「PI PI PI」は警告音やアラームのように響き、社会や環境問題に対する警鐘として機能します。 この展示を通じて、鑑賞者の皆様に現代の多面的な問題とその美しさについて深く考える契機を提供し、自己と社会への新たな意識を育む場となることを願っています。 - TUHEADS 1982,1990 日本生まれ 東京を拠点に活動。 テクノロジーが私達の歴史やアイデンティティ、創造性や感性にどのように影響を与えているかを、デジタルメディアや人工知能などの手法で表現しています。テクノロジーが持つ記録や操作、学習や生成の可能性を探りながら、私達の記憶や自己表現、芸術的な表現や評価に対する信頼性や価値、基準や意味を問い直しています。

-

TUHEADS : 続いている公園 / The Continuty of Park

¥207,000

Artist: TUHEADS Title: 続いている公園 / The Continuty of Park Technique: Giclee print on Hannemuhle Paper, mounted on aluminum Size: 718×594mm with Framed Year:2024 - 送料はカートのお届先情報を入力後に自動計算されます。 お届先情報を入力後、配送方法の欄をご覧ください。 【展覧会情報】 TUHEADS PI PI PI PICNIC July 26 - August 11, 2024 [Statement] 私たちの作品は、デジタル社会の無限のデータから生まれ、AIを媒介として新たな視覚表現を探求する試みです。仮想世界のイメージを具体化し、多様な視点と新しい美的価値を創造することを目指しています。各データが内包する個別の物語を視覚的に再構成し、それらが織り成す複雑なパターンを通じて、デジタルとリアルが交差する地点における新たな意味を追求しています。このプロセスは、現代社会の断片が融合し、予期せぬ形で新たな存在感を持つ瞬間を捕らえる試みです。 [Exhibition Theme] 「PI PI PI PICNIC」というタイトルの展示は、現代社会の複雑さとその背後に潜む問題を探求する試みです。この展示は、デジタル時代の断片的なコミュニケーションを象徴する「PI PI PI」と、自然とのつながりを取り戻そうとする「PICNIC」を対比させることで、さまざまなテーマを浮き彫りにします。 「PI PI PI」という音は、SNSやチャットアプリでの短いメッセージのやり取りを想起させ、情報の断片化とつながりの希薄さを示唆します。それに対して「PICNIC」は、かつての対面でのコミュニケーションや共同体験を象徴し、現代の断片的なつながりに対するノスタルジアを呼び起こします。この対比を通じて、私たちがどのように人と関わり、どのように情報を受け取るのかを再考する機会を提供します。 さらに、「PICNIC」という言葉は、自然の中での集いを意味し、テクノロジーの進化とともに失われつつある自然とのつながりを回復しようとする試みを表しています。「PI PI PI」という音がテクノロジーや機械音を連想させる一方で、この展示は自然とテクノロジーの融合や対立をテーマにしています。自然の風景の中にデジタル要素を組み合わせることで、現代の生活における二重性とその美しさを視覚的に表現しています。 最も重要なのは、「PI PI PI PICNIC」が社会的なメッセージと皮肉を含んでいる点です。「PICNIC」という言葉が平和で楽しいイメージを喚起する一方で、「PI PI PI」は警告音やアラームのように響き、社会や環境問題に対する警鐘として機能します。 この展示を通じて、鑑賞者の皆様に現代の多面的な問題とその美しさについて深く考える契機を提供し、自己と社会への新たな意識を育む場となることを願っています。 - TUHEADS 1982,1990 日本生まれ 東京を拠点に活動。 テクノロジーが私達の歴史やアイデンティティ、創造性や感性にどのように影響を与えているかを、デジタルメディアや人工知能などの手法で表現しています。テクノロジーが持つ記録や操作、学習や生成の可能性を探りながら、私達の記憶や自己表現、芸術的な表現や評価に対する信頼性や価値、基準や意味を問い直しています。

-

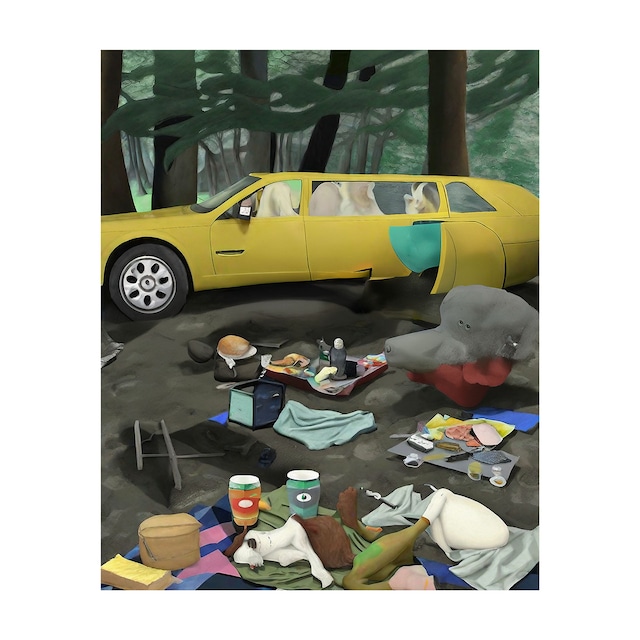

TUHEADS : 昼食の後 / After Lunch

¥207,000

Artist: TUHEADS Title: 昼食の後 / After Lunch Technique: Giclee print on Hannemuhle Paper, mounted on aluminum Size: 718×594mm with Framed Year:2024 - 送料はカートのお届先情報を入力後に自動計算されます。 お届先情報を入力後、配送方法の欄をご覧ください。 【展覧会情報】 TUHEADS PI PI PI PICNIC July 26 - August 11, 2024 [Statement] 私たちの作品は、デジタル社会の無限のデータから生まれ、AIを媒介として新たな視覚表現を探求する試みです。仮想世界のイメージを具体化し、多様な視点と新しい美的価値を創造することを目指しています。各データが内包する個別の物語を視覚的に再構成し、それらが織り成す複雑なパターンを通じて、デジタルとリアルが交差する地点における新たな意味を追求しています。このプロセスは、現代社会の断片が融合し、予期せぬ形で新たな存在感を持つ瞬間を捕らえる試みです。 [Exhibition Theme] 「PI PI PI PICNIC」というタイトルの展示は、現代社会の複雑さとその背後に潜む問題を探求する試みです。この展示は、デジタル時代の断片的なコミュニケーションを象徴する「PI PI PI」と、自然とのつながりを取り戻そうとする「PICNIC」を対比させることで、さまざまなテーマを浮き彫りにします。 「PI PI PI」という音は、SNSやチャットアプリでの短いメッセージのやり取りを想起させ、情報の断片化とつながりの希薄さを示唆します。それに対して「PICNIC」は、かつての対面でのコミュニケーションや共同体験を象徴し、現代の断片的なつながりに対するノスタルジアを呼び起こします。この対比を通じて、私たちがどのように人と関わり、どのように情報を受け取るのかを再考する機会を提供します。 さらに、「PICNIC」という言葉は、自然の中での集いを意味し、テクノロジーの進化とともに失われつつある自然とのつながりを回復しようとする試みを表しています。「PI PI PI」という音がテクノロジーや機械音を連想させる一方で、この展示は自然とテクノロジーの融合や対立をテーマにしています。自然の風景の中にデジタル要素を組み合わせることで、現代の生活における二重性とその美しさを視覚的に表現しています。 最も重要なのは、「PI PI PI PICNIC」が社会的なメッセージと皮肉を含んでいる点です。「PICNIC」という言葉が平和で楽しいイメージを喚起する一方で、「PI PI PI」は警告音やアラームのように響き、社会や環境問題に対する警鐘として機能します。 この展示を通じて、鑑賞者の皆様に現代の多面的な問題とその美しさについて深く考える契機を提供し、自己と社会への新たな意識を育む場となることを願っています。 - TUHEADS 1982,1990 日本生まれ 東京を拠点に活動。 テクノロジーが私達の歴史やアイデンティティ、創造性や感性にどのように影響を与えているかを、デジタルメディアや人工知能などの手法で表現しています。テクノロジーが持つ記録や操作、学習や生成の可能性を探りながら、私達の記憶や自己表現、芸術的な表現や評価に対する信頼性や価値、基準や意味を問い直しています。